虫歯治療

虫歯治療

こちらの動画をご覧いただければ、レジン法についてご理解いただけると思います。

1日で終わり、白くきれいに治ります。さらに保険がききます。浅い虫歯はなるべくこのレジン法がおすすめです。1本であれば15分くらいの治療です。小さい虫歯であれば、麻酔も必要ない場合があります。1日で数本くらいまでなら治療が可能です。

しかし虫歯が大きくなると、レジンの強度はあまり高くないため、適応外になってしまいます。虫歯が小さなうちに来ていただくと、レジン法ができますので「虫歯かもしれない」と思ったら早目に歯医者さんに行きましょう。

浅い虫歯の場合、麻酔すら必要がない場合が多いです。できる限り麻酔をせずに削りますが、最初から麻酔をした方が安心できる方や、ちょっと削ってみてしみる方は麻酔をした方が良いでしょう。麻酔のチクッとした痛みが苦手な方は、お申し出ください。表面麻酔をしてから、電子制御の麻酔薬注入器を使ってゆっくりと入れていきますのであまり痛くないと患者様からご好評をいただいています。

視診と術前にレントゲンを取り虫歯の大きさの検討をつけておき器具の準備をしておきます。

タービンやエキスカを使って虫歯のみを除去していきます。取り残しのないようにう蝕検知液を使用します。

乾燥状態でできるかが強い強度の接着構造を作るかの鍵になります。

接着剤もレジンとほどんど同じ成分ででできています。LEDで硬化させます。

穴に気泡が入らないように液体状のレジンから流し込み、LEDで硬化させます。

レジンは量が多いと硬化しないので、ちょっとずつ盛っていきます。

レジンを盛って固めて、盛って固めてを何回か繰り返しながら穴を埋めていきます。

硬化したレジンにより穴が埋まりましたが、まだバリがある状態です。

バリや段差を削り取り、ざらつきのある表面を細かなヤスリで滑らかに仕上げていきます。

歯とレジンとの間に境界線がないこと、色味があっていることなどを確認して終わります。

レジン法の適応範囲は、パテの修復によく似ています。車をぶつけてちょっとヘコんだ場合、板金屋さんにもっていってヘコみの修理をしますよね。ちょっとのヘコみには粘土のようなパテで埋めて、固めて磨いて塗装というパテ修理が適用されます。しかし、大きく損傷するとパテでは治せません。それは強度の問題です。パテは強度がないため、大きな修理には向いていないのです。レジン法もまさに同じです。レジンの強度は歯の1/3位しかありませんので、力のかかる角の修理はすぐにかけてしまいます。ですから歯の真ん中に穴があいてそれを埋めるくらいがレジン法の適応範囲となります。

浅い虫歯でもレジン法とインレー法がありどちらにするかは、おおよその基準があります。前歯では、あまり力がかからないため、ほとんどレジン法で対応できます。 奥歯は隣接面を含むか含まないかが大きな分かれ目となります。

隣接面とは上図のように歯と歯の間の接触面のことで、この場所には大きな力がかかりますので、レジンの強度だとかけてしまう可能性が高いのです。虫歯自体はあまり大きく見えませんがインレーになってしまう例です。

一見すると大きな虫歯ですが、この場合はレジン法で行います。理由は隣接面を含まないために、大きな力がかからないからです。強度の低いレジンを強度の高い歯で受けてくれる構造になりますので、欠けずに長持ちします。

こちらの動画をご覧いただければ、インレー法についてご理解いただけると思います。

インレー法は、一般的には詰めものと呼ばれる修復法です。レジンの強度では持たない範囲の治療ができます。奥歯の隣接面を含む虫歯治療が主な適応となります。 レジン治療法が1日で終わるのに対して、インレー修復法は2日かかります。初日削って型取り、1週間後の2日目にsetとなります。 インレーには保険がきくメタルインレー(銀歯)と自費治療のジルコニアインレー(白)があります。治療費が大きく異なるので、色が気にならない場合はメタルインレーで問題ありません。色がどうしても気になるようならジルコニアインレーをオススメしております。

保険治療

自費治療 110,000円(税込)

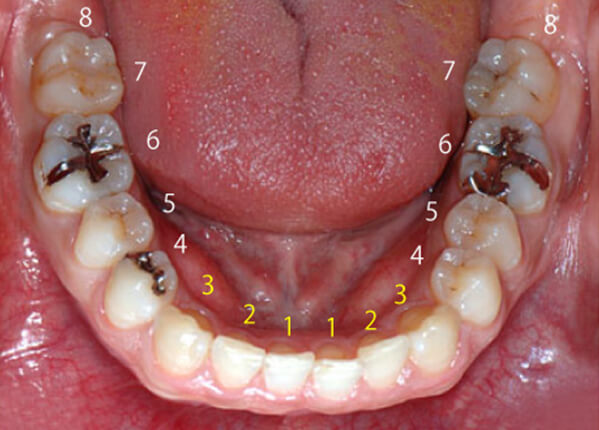

インレーは奥歯だけの治療法です。前歯はあまり力がかからないので隣接面を含んでもレジン法で問題ありません。 前歯と奥歯の定義ですが右図のように人の歯の正中(真ん中)から123番を前歯、45678番を奥歯(臼歯)と定義しています。 インレーは45678番にしか使いません。

浅い虫歯とは歯髄(しずい)に達していない虫歯のことです。深い虫歯とは歯髄に達している虫歯のことです。両者には治療法において、歯髄を取る治療になるかならないかという大きな違いがあります。 深い虫歯についての説明については、こちらをご覧ください。

この動画で歯髄近くまで進行した虫歯を治療し歯髄を残す治療がご理解いただけます。

虫歯の切削中、神経が露出してしまっても歯髄を残す治療法

歯髄をとってしまった歯は歯根膿瘍や歯根破折が起きやすくなり寿命が短くなる傾向があります。歯を一生ものにしたければ歯髄保存が大切です。 虫歯が歯髄近くまで達すると、虫歯を削除しているときに歯髄が露出してしまうことがあります。そのような場合には歯髄を除去して根管治療になることもあり、結果歯の寿命が短くなってしまった可能性もあるわけです。

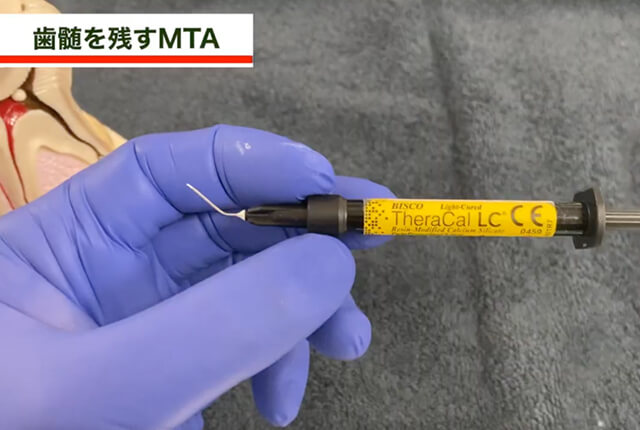

MTA

近年、MTAという薬剤が広まり歯髄を取らなくてもよい症例範囲が広がりました。 しかしMTAの適応症例は限られているので、虫歯を直接確認して判断する必要があります。MTAの効果を過度に期待するより、虫歯が広がる前に早く歯医者さんに来ていただく方がより効果的と言えます。

①虫歯を削ります

う蝕検知液を使用しながら、虫歯の取り残しがないように削ります。今回の症例は歯髄ギリギリまで進行している虫歯があったという想定にいたします。

②虫歯を除去したら歯髄が露出してしまいました

虫歯を除去し終えたら、歯髄が露出してしまっていたということは普段の治療でよく起こります。歯髄が露出すると出血が見られます。歯髄の色や出血の量などで健康な歯髄かどうか判断します。(感染している歯髄の場合は残念ながら歯髄をとってしまいます。)

健康な歯髄であると判断した場合

止血をし消毒をしてMTAを使用し歯髄を保存します。

③露出した歯髄に、直接MTAを置いてきます

MTAセメントにも様々な種類があり、セメントタイプや、光で固まるタイプがあります。

④MTAを置いてきたら、光照射をして硬化させます

歯髄の上に直接MTAが載っている状態になります。時間が経過すると、MTAと接している歯髄部分が、象牙質のような硬組織に変化して歯髄を守ります。この効果を期待してMTAを使用します。

④上の部分は仮のセメントを入れて様子をみます

治療後の症状が出るか様子を見るため、仮のセメントのまま、1か月過ごしていただきます。1か月後来院していただき、様子を伺い、痛みなどがなければレジンかインレーで歯の修復をしていきます。

歯髄近くまで到達した虫歯の治療でも、なるべく歯髄保存を諦めないために、これからもMTAを積極的に使用していきたいと考えております。残念ながら術後痛みが出る場合もありMTAを使用すれば全ての歯髄が守れるわけではありませんが、それでもMTAの出現により、多くの歯髄を助けられたのは紛れもない事実です。

| 治療費 | 33,000円(税込) |

|---|

※自費治療となります。

深い虫歯については下記をご覧ください。

歯髄(しずい)に達した虫歯のことを深い虫歯と言って説明していきます。歯髄とは、歯の神経のことです。

浅い虫歯は比較的、簡単な治療で終わるのですが、深い虫歯の治療は根治(こんち)をしなくてはいけないので治療の回数もかかれば、痛みなども出ることもあり、できれば避けたい治療です。浅い虫歯はこちら

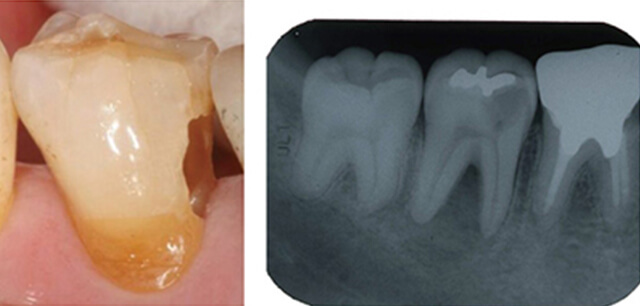

見た目が大きな虫歯でも歯髄まで到達していない浅い虫歯もあります。見た目が小さく見えても、歯髄まで到達しているような深い虫歯もあります。

外から見るとほんの小さな穴に見えても、虫歯が歯の中で広がっている場合があります。歯髄まで到達をして細菌が広がると歯髄炎という激烈な痛みが発生する場合があります。

歯髄炎とは、細菌が歯髄に到達することにより、強烈な痛みを伴う歯髄の急性炎症のことです。歯の痛みの中で、最も強い痛みと言われています。 歯髄炎が起きてしまったら歯髄を除去します。

抜髄

歯医者で「神経を取りますよ。」という説明がありますが、もっと正確にいうと「歯髄を取りますよ。」ということになります。歯から歯髄(神経)を取ることにより痛みを抑える治療法のことです。

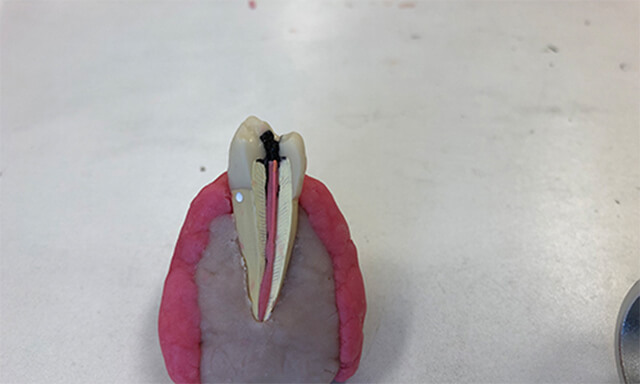

歯髄とは

歯髄とは神経と血管の複合体です。写真のようにツルっと出てくる場合もあれば、バラバラになってちぎれて除去される場合もあります。

実際の歯髄の写真です。

根治とは

歯髄を除去した後に歯にあいた穴を根管(こんかん)と言います。歯髄が入っていたスペースのことです。根管の壁には細菌がくっついているので、これを取り除かなくてはなりません。これを根管治療、略して根治といいます。

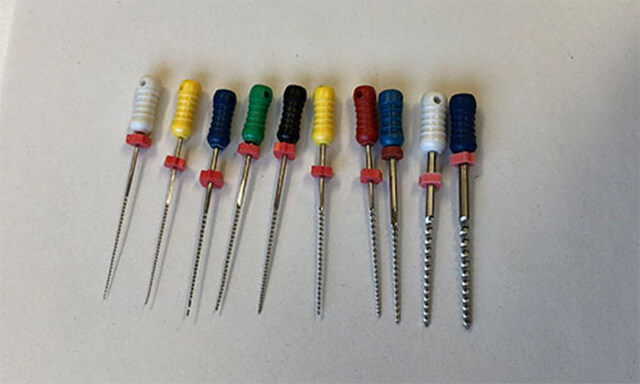

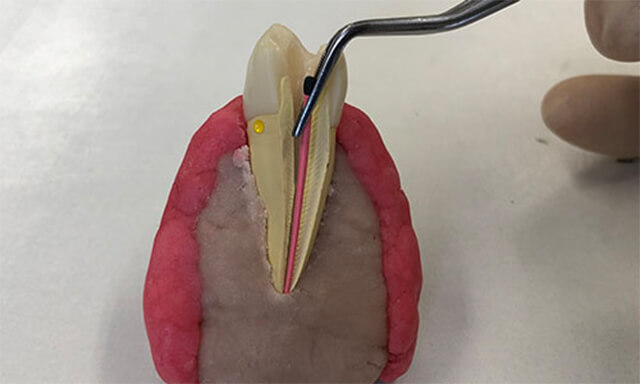

ファイルとは

根治で主に使用するのがファイルというヤスリ付きの針のような治療器具です。太さや長さが色々あります。 このファイルで根管の壁を削りながら細菌を除去していきます。徐々に感染した状態から、無菌状態に仕上げていきます。当院では抜髄から根治になった場合はなるべく1回、多くて3回で根充までいくようにしています。

煙突の壁のお掃除

根治をよく「煙突の内壁のお掃除」に例えます。煙突が歯、煙突は内壁にススがつきますが、ススが細菌です。 根管の中は先の方まで細菌がくっついていますのでファイルを使って壁ごと細菌をかき上げて綺麗にしていきます。

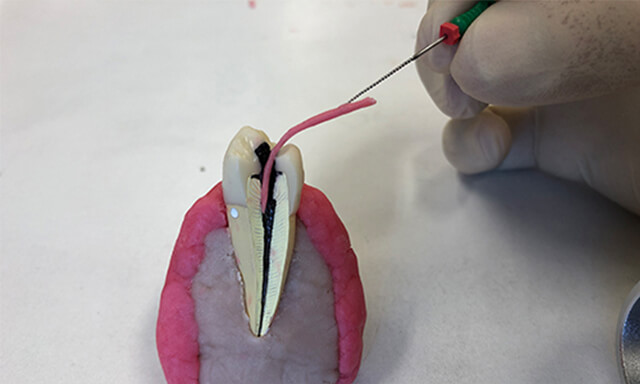

根管の中は実は複雑な走行をしている

根治中の歯は歯医者から見て、こんな感じで見えています。実際はラバーダムというシートをしています。 根管は入り口しか見えません。マイクロスコープで見ても光が届く範囲しか見えないので根管の先までは見えることはまずありません。 根管の直径も0.5mm程度しかないですから見にくいです。 そして10~20mm程度長さが弯曲や分岐をして走行しています。

手指感覚がたより

手指感覚と根管長測定器、マイクロスコープを頼りに慎重に汚れを掻き出していきます。力が強すぎると、ファイルの破損や根管壁の破折につながります、力が弱いと綺麗にお掃除ができません。機械や薬剤を併用し中を綺麗にしていくのですが、結局最も大切なのがファイルを扱う手指感覚です。

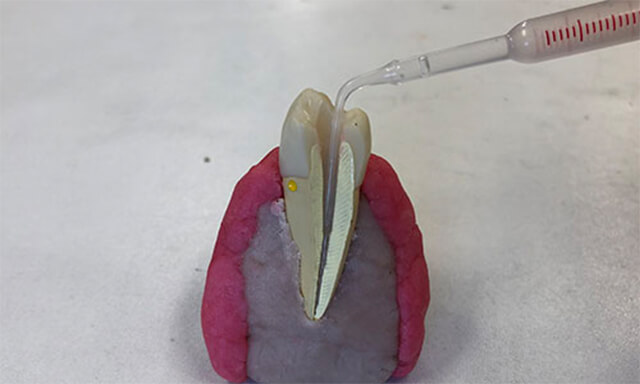

薬剤、器具の種類が多い

根治は細かな器具がとにかく多いです。唾液の中には細菌がいるので、ラバーダムによって術野を唾液から隔離するのですが、このラバーダム関係だけでも10パーツ程度器具が必要です。薬品も種類が多く、薬品を入れるシリンジや小グラスといった細かな器具も全て滅菌したものであるためコストが非常にかかります。

本日の抜髄が終わったら

綿に薬品を染み込ませて、上に蓋をして密閉してお帰りいただきます。次回までに唾液が一切中に入らないように特殊な蓋でしっかり覆います。しかし何か月もいらっしゃらないと蓋の部分から漏洩して中は根治をした意味がなくなってしまいますのであまり治療を伸ばさないでください。

1週間、様子をみます

根管内が無菌状態のまま、1~2週間様子をみます。その間、痛みが出たらお電話くださいね。根治はとても難しい治療なので、痛みが取れないこともあれば、想定通りうまく治りにくいこともあります。

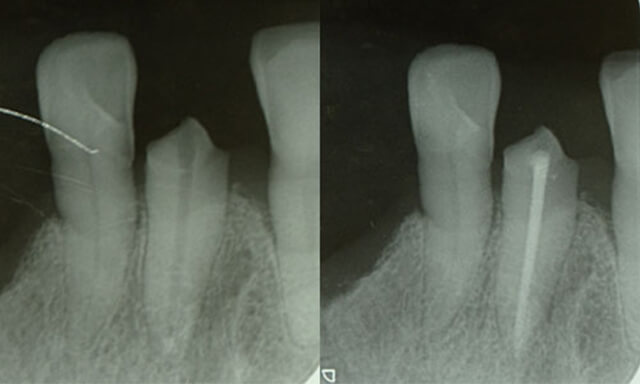

1週間後、根治の経過が良いようなら根充を行います。根管から出血や排膿はないか?自発痛や打診痛はないか?などを確認します。 根充とは根管内に細菌が入らないよう、根管内を緊密に埋めてしまう治療工程のことです。根充に使うのはガッタパーチャーというゴムのような治療材料です。このガッタパーチャーを根管に隙間なく詰め込むわけです。ガッタパーチャーは細いものから太いものまでそろっているメインポイントと、隙間を埋めるアクセサリーポイントがあります。

根管の長さと太さは、ファイルと根管長測定器で測っておきます。長さは10~20mm程度が多いです。根管にジャストフィットする太さのメインポイントを選択し、長さも根管長と同じ長さに折っておきます。

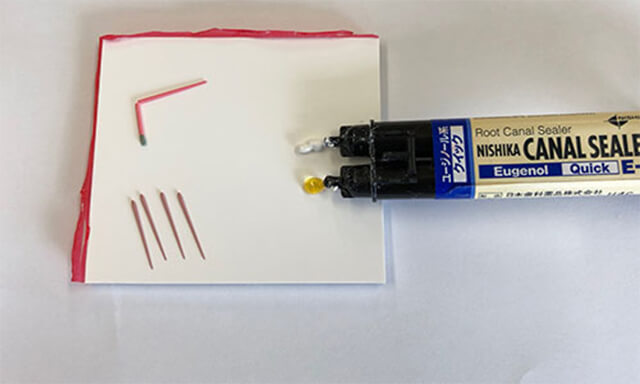

シーラーという隙間を埋める材料を同時に使用します。根管は複雑な形態をしているため円形の断面のガッタパーチャーだけでは隙間が生じてしまいます。そこでしっくいのような材質のシーラーを使用し隙間をなくしていくのです。このシーラーをガッタパーチャーにからませて根充をしていきます。

ガッタパーチャーにシーラーをつけておきます。その他、薬剤や器具も準備しておきます。これで準備が完了です。これからアシスタントと息を合わせて根充を行います。

根管内を最後に消毒乾燥をして、さあ、ようやく根充開始です。まずはメインポイントを根の先までしっかりと差し入れます。ファイルであけた穴とメインポイントはジャストフィットするはずなので、はまる位置まで押し込んでいきます。

メインポイントだけでは根管壁との間に隙間があいてしまうので、アクセサリーポイントにもシーラーをつけて隙間を埋めていきます。器具を使って圧力をかけ隙間をつめて数本のアクセサリーポイントを入れていきます。

さらに圧力をかけて隙間を潰しながら、アクセサリーポイントを追加していきます。これ以上詰めきれないところでガッタパーチャーは終わりです。上の余分なガッタパーチャーは加熱した器具で焼き切ります。

ガッタパーチャーという材料を隙間なく詰めることにより、細菌を侵入を防ぎます。根の先端まできっちりと詰まっていることが大切です。 さらに機密性を高めるために当院ではガッタパーチャーの上の層に接着性のレジンセメントを詰めて将来的な漏洩を防ぐ努力をいたします。

左が根充前です。右が根充後です。根充した後、根の先端までガッタパーチャーが詰まっているかをレントゲンで確認します。ガッタパーチャーにはレントゲンで白く映る造影剤が入っています。(人体には無害です。)そのため、レントゲンを撮影した時に、根充を終えた歯はガッタパーチャーの白いラインが入るので、歯髄が残っている歯かどうかすぐにわかります。

根充が終わったら、その後は噛むために歯の形を戻す治療を行います。虫歯により崩壊した歯の頭の部分の形により治療法は様々あります。コアを入れてクラウンで蓋をしたり、レジンで穴を封鎖したりします。

虫歯は早く治療しましょう。そんなことはわかっている!と思うかもしれませんが、もう一度、虫歯は早く治療すべきです。この注意は歯髄を取るか、取らないかでその後の歯の寿命はずいぶん違ってきてしまうからこそ申し上げたいのです

。

根治をしてしまった歯は、その後でどんなに歯ブラシをしようとも将来的に歯根破折や歯根膿瘍が発症しやすく寿命が短くなります。歯髄がある歯の方がよほど長持ちをするので、治療でもまずは根治を避けるようにするべきだと思っています。しかし歯医者は任せられた時点から、最善をつくすしかないので、歯髄炎になってこられても根治を避けることができず、せめて丁寧な根治をすることしかできないわけです。 あと1か月早く来てくだされば、根治せずに済んだのにと思いながら、日々診療をしております。

歯髄をなんとか残すMTAはこちら